Se con il Patto per la fabbrica Cgil, Cisl, Uil e Confindustria volevano mostrare la capacità di autogoverno del sistema delle relazioni industriali, non ci sono riuscite. L’accordo non dice nulla sui problemi più importanti e le possibili soluzioni.

Il sistema della contrattazione collettiva

Al di là delle grandi enunciazioni di principio, dal Patto per la fabbrica siglato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria a fine febbraio è difficile spremere un contenuto concreto rilevante: in queste 15 pagine dattiloscritte anche il “minimo sindacale” (copyright di Andrea Garnero) va cercato col lanternino, leggendo tra le righe.

Il Patto sancisce formalmente la fine dell’opposizione della Cgil al sistema di indicizzazione basato sull’Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto dei prezzi dell’energia importata), concordato da Cisl, Uil e Confindustria da quasi un decennio. In cambio, però, la Cgil ottiene un sostanziale rafforzamento della funzione del contratto collettivo nazionale: mentre l’accordo interconfederale del 2011 riconosceva alla contrattazione aziendale il potere di derogare rispetto al Ccnl praticamente su tutto, salvi i minimi salariali, ora invece si torna ad affidare al Ccnl stesso la funzione di delimitare la possibilità di deroga, anche in modo più restrittivo.

Per questo aspetto, il Patto per la fabbrica segna un arretramento rispetto all’evoluzione legislativa: l’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015 ora parifica il potere dispositivo della contrattazione aziendale o territoriale rispetto a quella di livello nazionale. I firmatari dell’accordo sembrano aver preferito dare un colpo di freno a questa evoluzione.

Il contrasto ai “contratti pirata”

Un passaggio del Patto che è stato sottolineato da più parti è quello in cui si chiede al Cnel di “effettuare un’attenta ricognizione dei soggetti che, nell’ambito dei perimetri contrattuali, risultino essere firmatari di contratti collettivi nazionali di categoria […], affinché diventi possibile, sulla base di dati oggettivi, accertarne l’effettiva rappresentatività”. Qui si pongono, tuttavia, due questioni di importanza cruciale che restano irrisolte.

La prima questione riguarda il criterio di misurazione della rappresentatività dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. È ormai evidente la scarsa utilizzabilità effettiva del criterio stabilito nell’accordo interconfederali del 2013, che per i sindacati dei lavoratori fa riferimento alla media tra il numero delle tessere e il voto per le rappresentanze sindacali in azienda: i dati sul tesseramento forniti dall’Inps consentono di applicare quel criterio per non più di un terzo della forza-lavoro complessiva. Per uscire dall’impasse occorrerebbe modificare il criterio, prevedendo che, in mancanza del numero delle tessere, si faccia riferimento soltanto al dato elettorale. Manca, poi, del tutto, il criterio di misurazione della rappresentatività delle associazioni imprenditoriali: si dovrà fare riferimento soltanto al dato associativo? Se sì, chi e come potrà verificare il numero e la consistenza delle imprese associate? Su questi punti, dopo cinque anni di ineffettività dell’accordo del 2013, il nuovo Patto non dice nulla di concreto.

Chi definisce i perimetri contrattuali

Ma la questione più difficile – della quale i firmatari dell’accordo non sembrano consapevoli – è quella della definizione dei “perimetri contrattuali”, cioè delle categorie, cui il Cnel dovrebbe fare riferimento nella sua verifica della rappresentatività delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi. Per mettere a fuoco la questione, si pensi al settore aereo: se si considera come “categoria” l’intero insieme dei dipendenti delle compagnie aeree, nessun sindacato dei piloti potrebbe mai essere considerato “maggiormente rappresentativo”; ma chi decide se la categoria contrattuale comprende tutta la “gente dell’aria” o una parte soltanto? E chi decide se la categoria si definisce in relazione al prodotto, oppure invece in relazione al “mestiere” svolto dai produttori?

Nel sistema corporativo la categoria preesisteva al contratto collettivo, essendo stabilita autoritativamente dall’ordinamento statuale: la contrattazione era vincolata a svolgersi in quell’alveo precostituito. L’essenza della libertà sindacale sta invece nel rovesciamento del rapporto: cioè nel principio – primo comma dell’articolo 39 della Costituzione – per cui è il libero gioco delle relazioni sindacali a far nascere la categoria e a definirne il perimetro. Se davvero il Cnel potesse stabilire i “perimetri contrattuali” di cui parla il Patto per la fabbrica, questo implicherebbe il ritorno a un sistema in cui la categoria preesiste al contratto collettivo. E non sarebbe una buona notizia per il principio di libertà sindacale.

Con l’accordo le grandi confederazioni hanno voluto lanciare un avvertimento al nuovo parlamento: “il sistema delle relazioni industriali è in grado di autogovernarsi da solo: il legislatore è meglio che ne stia alla larga”. Ma se questo era l’intendimento, sarebbe stato necessario che i firmatari mostrassero una capacità maggiore di mettere a fuoco i problemi più importanti per il buon funzionamento delle relazioni industriali e individuarne incisivamente le soluzioni appropriate: il Patto per la fabbrica invece li lascia irrisolti.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

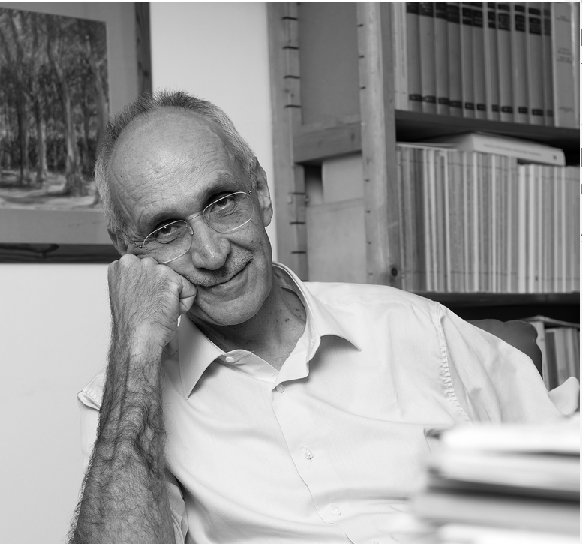

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

Savino

Questo dimostra che è finita l’ora di gridare “al lupo, al lupo” sui “pericoli” delle “politiche neoliberiste”, della “globalizzazione” o del “jobs act”.

C’è qualcosa di più grave che ha consentito ai vari Foodora o Amazon di approfittarsene.